| 천년의 시간과 마주하며 유한한 삶을 슬기롭게 살아낼까 생각을 해보는 기회가 됐다 [문득여행] 신라 천년의 고도 경주 전라도인 admin@jldin.co.kr |

| 2023년 03월 08일(수) 17:45 |

|

|

그중 으뜸인 곳은 아마 경주가 아닐까 싶다. 옛 신라의 수도로서 가장 융성했던 곳이자 삼국을 통일했던 중심 축이 경주라 할 수 있을 것이다. 광주에서 경주까지는 직선거리로 228㎞다. 항공기가 아닌 한 직선거리로는 접근이 불가하다. 도로를 따라 움직이면 경주 대릉원 옆 황리단길 기준 282.8㎞에 달한다. 시간으로는 3시간 8분이나 소요된다. 큰 마음을 먹고 움직이지 않으면 여행지로 선택하기가 쉽지 않다. 기성세대에게는 수학여행지로 기억되고 있을 터다.

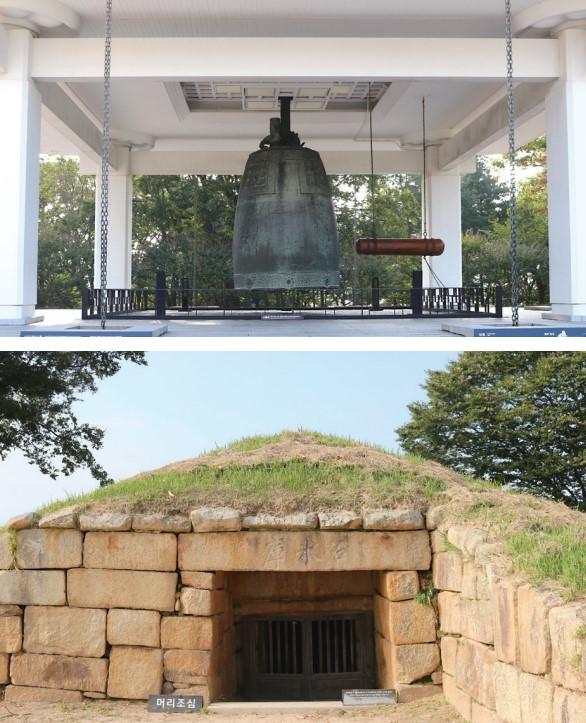

석굴암과 불국사, 첨성대, 천마총, 동궁과 월지, 석빙고, 에밀레종 등 문화유적이 도심 곳곳에 포진해 있기 때문이다. 그래서 적어도 한번씩은 가본 곳이 경주였을 것이다.

요즘처럼 교통이 발달해 있어도 방문하기 힘들지 않나 싶다. 필자 역시 40여 년 만에 재방문하는 느낌이다.

근래 들어 경남의 해안, 부산, 울산 등지는 방문했었지만 경주는 쉽게 선택을 할 수가 없었다. 경남 남해안은 부산을 방문하는 길에 들를 수 있어 접근이 쉬웠지만 경주는 경북 내륙에 콕 박혀있는 형국(동해안 쪽에 치우쳐있기는 하나)이어서 더더욱 그런 듯하다. 아니면 필자의 세파에 찌든 삶이 경주를 찾지 않은 이유일 수 있다. 익히 유명하다는 것을 모르는 내국인은 없을 터다.

솔직히 직장생활을 하는 필자로서는 먼곳까지 운전해서 이동하기가 피곤하다는 생각이 먼저 짓누르다 보니 더욱 주저했던 것 같다. 이번 경주 여정 역시 혼자는 가지 못했을 길이다. 진정한 여행자로서는 자격 미달이랄 수 있다. 하필 친구 아들 결혼식이 경주에서 진행되는 김에 그것을 핑계삼아 경주 여행이나 실컷 해야지 하는 마음이 앞섰다. 출발 전부터 언제 갔다 오나 하는 걱정부터 들었다.

다행히 몇몇 친구들이 갈 생각이 있으면 같이 가자고 제안해왔다. 묻어가자는 생각이 들었다. 낚시사업을 하는 친구

매장에서 만나기로 해서 그곳으로 향했다.

애초 제안했던 친구는 몸 컨디션이 악화하면서 이탈했고, 다행히 낚시사업을 하는 친구 차량으로 이동하기로 해 그것을 얻어타고 경주로 향했다. 차를 날마다 운행하면서도 이동 중 멀기는 멀다는 생각이 들었다. 서울 등 수도권으로의 운전은 늘 오가던 길로 익숙하니 생소할 것 없으나 거쳐가는 대구나 경산 등 모든 것이 낯설다보니 심리적 거리감까지 더해져 더 멀어 보였던 듯하다. 심리적 거리까지 멀게 되면 더더욱 피곤을 느끼기 마련이다. 경주에 들어서자마자 그다지 높은 건축물들이 보이지 않아 경주에 도착했음을 직감했다. 문화유적들이 즐비하다보니 아무래도 무분별한 개발이 자제된 까닭으로 인식됐다. 도심 입구부터 마천루를 과시하려는 듯한 것이 오늘날 국내 도시들의 자화상이지 않은가. 전통을 마구 파괴하고 해체하는 것이 국내 도시들의 현주소라는 측면에서 보면 경주는 달랐다.

나즈막한 건축물에서 옛 문화유산 보존에 대한 의지를 읽을 수 있었다. 설령 법률이 고도를 제한하고 있더라도 경주가 이런 모습을 간직하고 있다는 것은 우리의 자긍심이 아닐까 하는 반문이 일었다. 주민들은 재산권 행사 제한 등으로 많은 불편이 따르고 있을 것이다. 보지 않아도 뻔하다. 민원을 제일 무서워하는 것이 행정일진대, 전통문화가 잘 보존되고 있다는데서 희망을 보았다고나 할까. 옛 것을 남루하다며 천대하고 무시하는 민족은 문화의 뿌리 없는 민족과 다를 바 없다 하겠다.

문화를 귀하게 여기는 민족이야말로 과거와 현재, 미래를 잘 계승해가는 민족이라고 할 수 있을 것이다. 천년고도는 다르다라는 확신이다. 광주는 고도는 아니지만 호남의 중심도시임에도 유형적 전통건축물이 많지 않은 곳이다. 전통을 보존하기보다는 개발이라는 이름으로 무분별하게 파괴해버려서다. 이런 점에서 경주를 보며 광주 뿐만 아니라 모든 도시들이 전통과 현대가 조화될 때 얼마나 아름다운 도시가 되는가를 되새겨야 한다.

|

황리단길은 말로만 들어봤지 거의 기억에 없는 곳이다. 황리단길 사설 주차장에 어렵게 차를 주차하고 황리단길 여행을 시작했다. 황리단길은 묘하다. 대릉원 옆에 일직선으로 조성된 경주의 핫플이었다. 길이 그야말로 직선로다. 끝이 보이지 않을 정도로 펼쳐져 있다. 대릉원 옆 황리단길에는 상가가 형성돼 있다. 젊은이들이 넘쳐났다. 1000년의 역사가 꿈틀대는 그 옆에 핫플이 자리하고 있어 생경한 감정이 들었다.

황리단길은 경주 사정동과 황남동에 위치한 좁은 도로를 말한다. 이 일대에는 낡은 옛 건물에 한옥으로 생긴 식당과 커피점, 사진관, 술집, 펜션, 게스트하우스 등이 밀집해 있다. 1960∼70년대의 낡은 건물이 그대로 보존돼 있다. 현재 많은 곳이 리모델링을 통해 젊은이들의 취향에 맞게 새롭게 단장되면서 핫플로 떠오른 곳이다. 오늘날처럼 발달하지 않았던 시대 경주 천마총이나 첨성대 등을 찾는 국내 관광객들을 대상으로 조성됐다. 처음에 길 이름은 황남동의 경리단길이라는 뜻에서 유래했다고 한다. 서울의 경리단길이 반추되는 곳이기도 하다.

몇 컷을 찍고 대릉원으로 이동했다. 대릉원은 경주 황남동에 자리하고 있으며, 신라 무덤들로, 1976년에 개장됐다고 한다. 공원 안에는 국보 금제 굽다리접시 등이 출토된 98호분인 황남대총과 국보 말다래 등이 출토된 155호분인 천마총이 있으며 미추왕릉을 비롯한 23개의 고분이 분포한다. 국내 최대의 고분지이다. 어렴풋하게만 남아있는 천마총이다. 너무 오랜 시간이 흐른 탓일까. 봉분만 생각날 뿐 내부 모습은 아예 기억에 없다. 천마총 직전 포토존에서 대릉원의 일부 릉을 촬영했다. 봉분의 선이 하늘에 동그랗게 선을 그은 듯 아름답다. 설령 사진을 못 찍더라도 인생뷰 한컷 정도는 얻어 갈 수 있는 곳이 대릉원이다.

천마총을 관람하고 나서 대릉원 숲길을 따라 산책했다. 광주에서는 문화사적 공간에서 줄서는 모습을 보기 어렵지만 이곳에서는 줄서는 모습이 흔한 모습인 듯하다. 자신을 찍기 위해 젊은 사람들과 커플들이 줄서는 모습이 한없이 부러워 보였다. 광주에는 없는 풍경이어서다. 릉 외에도 릉 안 소나무 숲길이 번잡한 일상을 뒤로 하고 충분히 힐링하기에 적격이었다. 소나무들은 더욱 필자를 에워감싸는 듯했다.

날이 무더워 후덥지근했으나 전혀 그런 감정을 느낄 새 없이 소나무 숲길을 걸었다. 입이 다물어졌다. 그것은 그냥 아무 소리없이 걸어보고 싶은 마음이 동해서였을 것이다. 대릉원을 나와 첨성대를 관람했다. 국보인 첨성대는 신라시대에 천체의 움직임을 관찰하던 천문 관측시설이다. 사진 뿐만 아니라 동영상에 첨성대를 담았다. 국내 대표적 문화유산이다 보니 자동적으로 그런 행동을 했던 듯하다. 첨성대는 몇년전 경주 일대에서 일어났던 지진에도 용용하게 자리하고 있어 선조들의 건축정신에 경탄해야 했다.

첨성대에서 조금 이동하면 통일 신라 왕궁의 별궁으로, 나라의 경사가 있을 때나 귀한 손님을 맞을 때 연회를 베푸는 장소로 쓰인 동궁과 월지(안압지), 얼음을 저장하기 위해 만든 창고였던 석빙고, 통일신라시대의 동종이자 봉덕사종으로 국내 현존하는 종 가운데 가장 규모가 크며 완전하게 한국종의 형식을 갖추고 있고, 강원도 오대산 상사동종과 함께 통일신라시대 동종을 대표하는 에밀레종(국립경주박물관 내)이 자리하고 있다. 이곳의 교통 실정을 모르기에 그냥 걸어서 돌아보기로 했다. 결코 짧지 않은 거리였다.

그러나 천년의 시간 여행을 접을 수는 없는 노릇이었다. 석빙고 옆 언덕에 올라 눈 앞에 펼쳐진 고분군과 첨성대 일대가 마치 신라시대를 훔쳐보는 듯해 즐거웠다. 희한하게 그날 무진장 무더웠는데 석빙고 옆이어서 그랬는지는 모르나 시원한 바람이 잘 통하는 길목이었다. 더위를 식히며 옛 시대의 향취에 흠뻑 빠져들었다.

아쉬웠던 것은 석굴암과 불국사를 둘러보지 못했다는 것이다. 공사 중이라는 설명이 전해졌기 때문이다. 꼭 알짜를 빼먹은, 절름발이 여정같았다고나 해야 할까. 하지만 직접 접한 문화유산들에 이미 만족감은 배가됐다. 따로 시간을 내서 불국사와 석굴암 관람이 가능해질 때 다시 한번 찾아야 겠다는 생각이 들었다.

경주는 대체불가 고유명사다. 신라 천년고도이자 천년의 시간을 머금고 있는 유산들 때문이다. 천년의 시간 속 여행은 각별한 의미를 갖는다. 후손들에게 전해질 문화유산에서 선조들의 삶과 문화를 접하는 것이야말로 최고의 여행이 아닐까 싶다. 이 천년의 시간이 미래의 천년을 뒷받침하는 토대가 될 것이라는 믿음이 있어서다.

천년의 시간과 마주하며 어떻게 유한한 삶을 슬기롭게 살아낼까 생각해보는 기회로 손색이 없었다.

2025.07.30 (수) 22:25

2025.07.30 (수) 22:25